首页

首页-

本所概况

哲学所简介

中国社会科学院哲学研究所是我国哲学学科的重要学术机构和研究中心。其前身是中国科学院哲学社会科学部哲学研究所。历任所长为潘梓年、许立群、邢贲思、汝信(兼)、陈筠泉、李景源、谢地坤。中华人民共和国成立前,全国没有专门的哲学研究机构。为了适应社会主义改造和建设事业发展的需要... ... <详情>

- 党建工作

- 研究学人

- 科研工作

- 学术期刊

- 人才培养

博士后更多+

- 图书档案

图书馆简介

哲学专业书库的前身是哲学研究所图书馆,与哲学研究所同时成立于1955年。1994年底,院所图书馆合并之后将其划为哲学所自管库,从此只保留图书借阅流通业务,不再购进新书。

2009年1月16日,作为中国社会科学院图书馆体制机制改革的重要举措之一,哲学专业书库正式挂牌。

<详情> - 哲学系

本所概况

哲学研究所 | 悼念东方哲学泰斗黄心川先生

2021年2月10日上午11点33分,中国社会科学院荣誉学部委员、中国社会科学院哲学研究所学术顾问、中国社会科学院东方文化研究中心名誉主任黄心川先生在北京逝世,享年93岁。

黄心川先生1928年7月出生于江苏常熟,早年就读于之江大学并曾参加革命,1956年调入北京大学,任教于哲学系,从此走上专业的哲学宗教学研究的道路。1964年,为贯彻毛泽东主席关于建立宗教研究机构的批示精神,协助任继愈先生积极筹建中国科学院哲学社会科学部世界宗教研究所。先后担任中国社会科学院与北京大学合办的南亚研究所副所长、中国社会科学院世界宗教研究所副所长、中国社会科学院亚洲太平洋研究所(现为中国社会科学院亚太与全球战略研究院)所长等职。

黄心川先生主攻印度哲学,兼及佛学,在几十年的治学生涯中撰写、编写论著多达20余部,发表论文200余篇,其中一部分已经被译成英文、日文、韩文、孟加拉文等。曾获得全国优秀图书奖、国家科技进步奖,以及印度共和国总统奖等多种奖项。

黄心川先生的哲学研究代表作包括:《印度哲学史》《印度近现代哲学》《印度佛教哲学》《印度近代哲学家辩喜研究》《古代印度哲学与东方文化研究》《东方哲学与亚洲价值观》《东方思想的现代意义》(日文版)、《东方哲学史》(主编)、《东方著名哲学家评传》(主编,八卷本)、《现代东方哲学》(主编)、《中国大百科全书·哲学卷》(主编)等;宗教学研究代表作包括:《沙俄利用宗教侵华简史》《中国大百科全书·宗教卷》(主编)、《南亚大辞典》(主编)、《宗教辞典》(副主编)、《当代亚太地区宗教》(主编)、《世界十大宗教》《玄奘研究文集》等。

黄心川先生生前对哲学所的学术工作十分关心,尤其是对东方哲学研究室及中国社会科学院东方文化研究中心的成立倾注了大量心血,为培养东方哲学优秀人才和学科建设发展建言献策,并亲自担任中心的名誉主任。

黄心川先生治丧期间,中国社会科学院哲学研究所所长张志强同志责成有关部门于第一时间撰写唁电、挽联,并以哲学所的名义对黄心川先生的不幸逝世,深表哀悼。

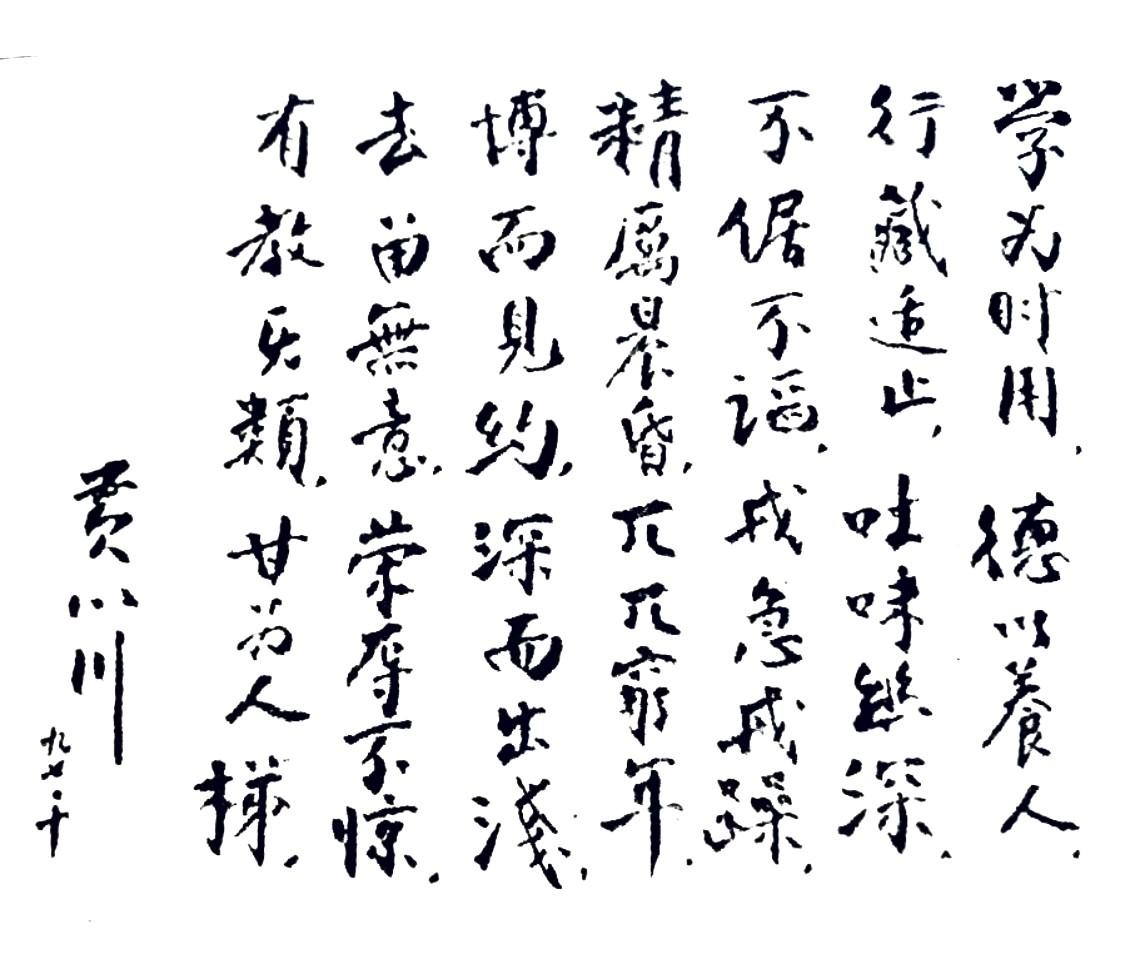

黄心川先生以“学为时用,德以养人。行藏适止,吐味幽深。不倨不谄,戒急戒躁。精厉晨昏,兀兀穷年。博而见约,深而出浅。去留无意,荣辱不惊。有教无类,甘为人梯”为座右铭,是他践行一生的真实写照,值得我们学习和效法。

哲学研究所悼念黄心川先生挽联

黄心川先生千古

桃李三千,树蕙滋兰,大家风范千秋在;

丹心一片,博古通今,旷世文章万古流。

中国社会科学院哲学研究所 敬挽

哲学研究所悼念黄心川先生唁电

中国社会科学院亚太与全球战略研究院

黄心川先生治丧委员会:

惊悉黄心川先生遽然仙逝,哲学所同仁不胜悲痛。谨向贵院表达对黄心川先生逝世的深切哀悼之情,并向先生的亲属致以诚挚慰问。

黄心川先生是当代著名的东方哲学家、印度哲学家、宗教学家及佛学家。先生博古通今,学富五车,著述宏富,为东方哲学泰斗级人物。先生杏坛雨润,桃李三千,德高望重,培养了一大批科教英才,为我国东方哲学及宗教学学科创建和发展作出了杰出贡献。先生的逝世,不仅是我国东方学界的极大损失,也是我国哲学界的重大损失。

哲人其萎,精神永存!黄心川先生的道德文章泽被后世,将激励后人砥砺前行,勇攀高峰。

黄心川先生千古!

中国社会科学院哲学研究所

2021年2月10日

中国社会科学院东方文化研究中心

悼念黄心川先生唁电

中国社会科学院亚太与全球战略研究院

黄心川先生治丧委员会:

惊闻中国社会科学院荣誉学部委员、中国社会科学院东方文化研究中心名誉主任黄心川先生溘然辞世,不胜哀恸。先生既是中国印度哲学和佛学界的杰出代表,也是当代东方哲学研究的翘楚。

黄心川先生胸怀坦荡,平易近人,在担任中国社会科学院亚洲太平洋研究所所长、南亚文化研究中心主任等职务期间,秉持学术至上的良知精神,孜孜不倦,立足科学研究。先生德高望重,学富五车,其《印度哲学史》《印度近现代哲学》《印度佛教哲学》《印度近代哲学家辩喜研究》《古代印度哲学与东方文化研究》及《东方哲学与亚洲价值观》等东方学研究的扛鼎之作,影响远及海内外。先生桃李门墙,滋兰树蕙,为新中国东方哲学和宗教学研究事业培养了大批人才,并为东方哲学,中国宗教学,特别是中国社会科学院东方文化研究中心的创立和发展做出了重要贡献。

黄心川先生的逝世,不仅是中国印度哲学界的巨大损失,也是东方哲学研究事业和中国社会科学院东方文化研究中心的重大损失。

哲人其萎,精神不朽!

中国社会科学院东方文化研究中心

2021年2月15日

地址:北京市东城区建国门内大街5号邮编:100732

![]() 电话:(010)85195506

电话:(010)85195506

![]() 传真:(010)65137826

传真:(010)65137826

![]() E-mail:philosophy@cass.org.cn

E-mail:philosophy@cass.org.cn

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳